次世代をつくるバーテンダーと

「ネグローニ」

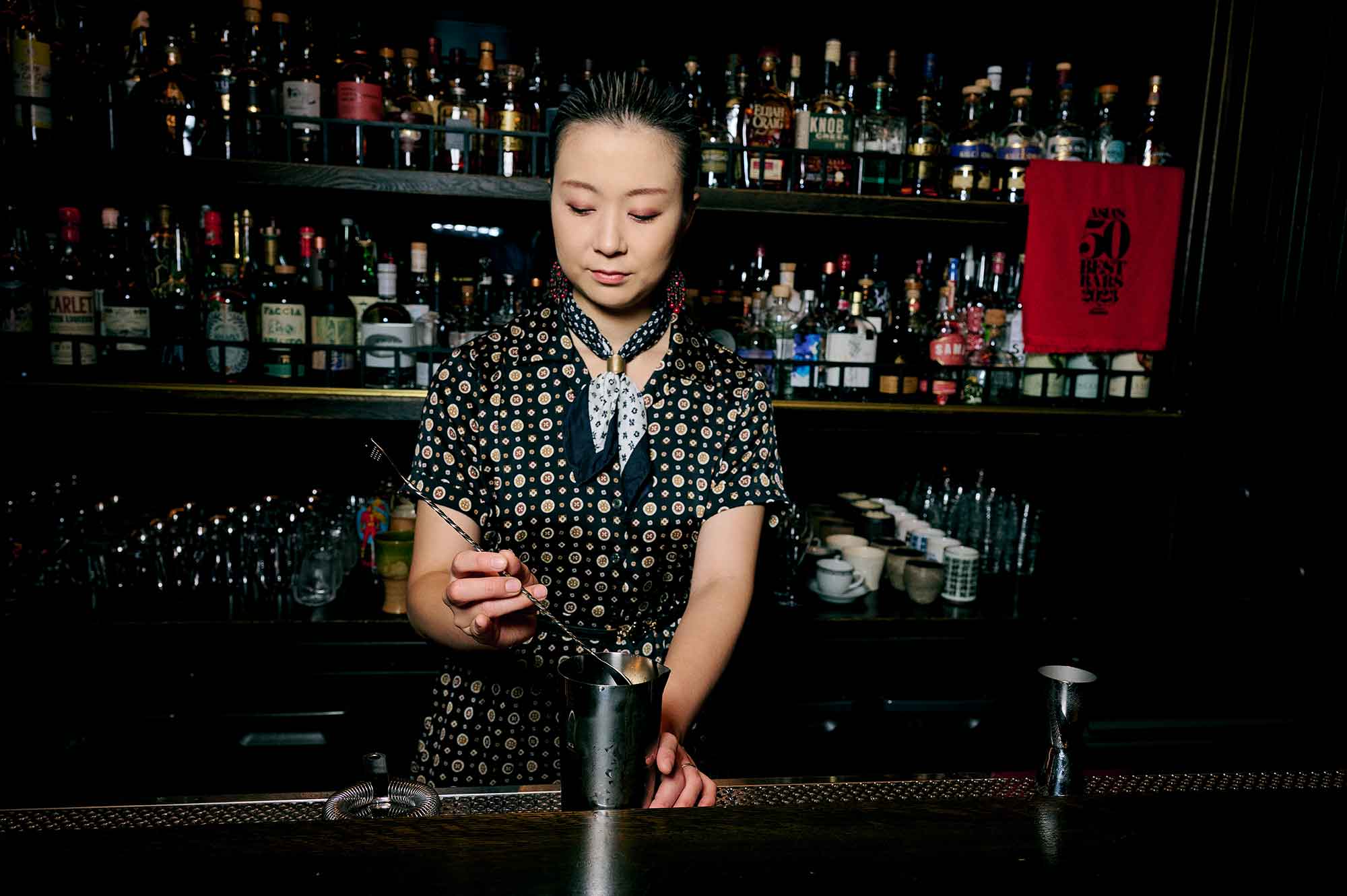

吉野 優美 さん

The Bellwood

バーテンダーとジャーナリスト

バーテンダーになろうと思ったのは、高校時代にトロントに留学していたときのことがきっかけとなっています。

カナダのトロントという街に留学しまして、ジャーナリストを目指して現地の大学に行こうと思っていたんです。

父が演出の仕事を、母が舞台のミュージカルダンサーだったんですけど、両親がそういった芸能関係の仕事をしていて、いつも業界の方々が周りにいるような環境で育ったので、自ずとエンターテインメントに興味をもっていました。物を書くのも好きで興味があり、ジャーナリストを仕事にできたら面白いんじゃないかと思っていましたね。

でも、大学の授業料があまりにも高すぎて結局日本に戻ってきたんですけど、刺激的なトロントで多感な時期を過ごしたこともあって「何か手に職をつけたら、またトロントに行けるんじゃないか」という考えと、漠然と大人の世界への憧れもあって、バーでアルバイトを始めたのがバーテンダーのはじまりです。

ジャーナリストの仕事を諦めたということではないんです。

バーテンダーの仕事をしていくうちに、カウンターでの出来事こそジャーナルだなと思うようになって。

ジャーナリストって、さまざまな物事を書き留めて世の中にパブリッシュするじゃないですか。

バーテンダーの仕事は、それによく似ていて、私とお客様をつなぐカウンターには、いろんな人のドラマや背景があって、その温度感だったり速度こそまさにジャーナルなんですよね。

そんなジャーナリスト的側面に魅了されてからずっとバーテンダーをやっています。

The Bellwoodには、立ち上げから関わっているのですが、大正時代にあったカフェーや特殊喫茶をコンセプトにお店づくりをしています。

これまでのお話をすると、高校を卒業してから飲食の道に入り、20歳のときに都内のオーセンティックバーで3年間働いた後、縁あってSG Groupの1号店である上海の「Speak Low」というバーで4年間働きました。

そこで、当時ヘッドバーテンダーを務めていた鈴木(The Bellwood オーナーバーテンダー)と出会いました。

その後、結婚を期に、夫と次の自分たちのチャプターをどこに移すか話す中で、日本をその場所と決め帰国しました。

ちょうどコロナが始まった頃だったんですが、The Bellwoodのオープン準備を日本で進めていた鈴木から「一緒にやらないか」と誘われ、立ち上げに関わることになります。

いろいろな縁が重なり、ヘッドバーテンダーとしての今に至るという感じです。

食、人との関わり合い

今年のネグローニ・ウィークは、スローフード教会* に対してのチャリティーでもあるんですよね。

クラシックなネグローニだったら、カンパリ・ジン・ベルモットを使いますが、私たちバーテンダーは、そこに自分の色を加えようとするときに、いろんな食材を組み合わせたりします。

昨今、そういう食文化や食材、ひいては生産者さんの話を聞きに行って、その上で食材のストーリーや知識を深めることがすごく増えてきたと思います。

コロナを経験したことで、カクテルとより密接になった気がします。

その食材がなければ私のカクテルはつくれないし、さらに元を辿ればリキュールやジンも農家の方たちがいなければつくれないわけです。

カクテルを提供する私たちが、カクテルの材料をつくる農家の方々に、カクテルを提供することで得た売り上げを還元していく、その流れの中にバーテンダーとして関わることができるのはすごくいいなと思います。

ある種のマインドワークじゃないですけど、食との関わり合い、人との関わり合いの中で生きているバーテンダーにとって、そういう意識を高めていける活動があることは大事なことだと思っています。

* 1989年にイタリアで始まり、食を取り巻くさまざまな課題に取り組んでいる協会。「おいしい」「きれい」「ただしい」をスローガンに「1.伝統的な食材や料理、質のよい食品、酒を守る」「2.質のよい素材を提供する小生産者を守る」「3.子供たちを含め、消費者に味の教育を進める」ことをテーマに掲げ、各地に残る食文化を尊重し将来に伝えていく活動を行っています。

洋服選び

ネグローニって、洋服選びじゃないですけど、いろいろな組み合わせができるのが一番の強みですよね。

カンパリというリキュールの甘苦感やコクが芯にあって、そのときの気分だったりもっていきたい味わいによってアレンジができる。

例えば、骨格のしっかりしたロンドンドライジンにコク感のあるどっしりとしたベルモットを使うと、深みのあるフルボディネグローニができます。

一方、香りの高いジンに、ライトでハーブ香がしっかりと乗ったベルモットを使うと、華やかなネグローニができます。

洋服選びみたいな感覚だと思うんですよね。

黒のモノトーンでいきたいときもあれば、鮮やかな色味でいきたいときもあるような。

ガーニッシュもそうです。

オレンジスライスなのか、オレンジピールなのか、何も入れないのか、ガーニッシュひとつで変わってきます。

アクセサリーみたいなものですよね。自分でカスタマイズできることの楽しさが、ネグローニにはあります。

日本でも、もっと親しまれるカクテルになっていくと思いますよ。

さっき言った農家さんの話じゃないですけど、日本は四季がはっきりとした国なので、四季折々の素材でネグローニが楽しめます。

ネグローニの可能性

ネグローニの組み合わせを考えるのは、洋服選びに似ているって思ったきっかけのお店があるんです。

上海にいたときに自宅の近所にあった「フンカデリ」というイタリアンバールなんですが、メニューにランチディールがあったんですね。

あるとき、セットのドリンクでネグローニを注文したら、塩漬けのオリーブが刺さって出てきたんです。

それまでは、ネグローニのガーニッシュはオレンジでしょって思っていたんですが、騙されたと思って飲んでみたら結構おいしくて。

塩味がネグローニと合うんですが、食事のはじまりにオリーブをかじりながらカクテルを飲むということ自体が何だか幸せだなと感じました。

ガーニッシュで遊べたりするし、ネグローニにはいろんな可能性があるなって思ったのがそのときで。

上海のとある店では、焼いたパイナップル漬け込んだネグローニがあったり、当時働いていた「Speak Low」でも、ネグローニではないのですが革の袋の中で寝かしたブールバルディエがあったり、とにかくネグローニは自分の好きなように楽しんでいいんだって思いました。

オリーブとネグローニ、甘じょっぱくてクセになりますよ。

タバスコ香る、新しいネグローニ

私のオリジナルネグローニは「NE(W)GRONI/にゅうぐろおに」といいます。

「新しいスタイルのネグローニ」ということなんですが、ライトさに華やかさを加えたネグローニですね。

カンパリとジンに、乳酸発酵させたいちごを入れています。発酵食材を使うと、後味の抜け感がガラリと変わるんですよね。

口に含むと複雑味のある味わいの中、最後の抜け感は発酵由来のフルーツビネガーのような香りが楽しめます。

あとは蒸留したタバスコを最後に数滴入れています。ネグローニって複雑味を楽しむカクテルでもあると思うので。

その複雑な味わいをタバスコで演出しています。

タバスコを使おうと思ったのは、鈴木が行った国々で体験したエピソードにインスピレーションを受けて。

焼肉のたれとか蒸留したりしましたが、タバスコが一番しっくり来たんです。

もちろん蒸留しているので、香りのキャプチャーが多いのですが、タバスコだとすごくいい感じに仕上がりました。

今回使っている材料は比較的ライトで酸がきいているものなのですが、通常ならさっぱりしがちなところを、カンパリの甘苦とコク感がハブになって全ての材料をつなぐことで、飲みごたえもしっかりあります。

アルコール感が通常のネグロー二よりライトですので食前に飲むのは、もちろんおすすめ。

お肉料理などのインパクトの強いものやバターなどのリッチな味わいのものを召し上がった食中・食後にスッと口の中を洗い流す感覚で飲んでいただくのもよいと思います。

オールデイで楽しんでほしいカクテルですね。

遊びのその先に

コロナ禍の3年間で、みなさんのいろんな活動が制限されてきたと思います。

私も、どうすればバーのエンゲージメントが高められるかいつも考えていました。

お店でお寿司を提供してみたり、夕方6時から働くのが当たり前だったところを朝9時から働いてみたり、時間ができた分、農家さんに会いに行ってみたり。

いろんなトライをすることで、ナレッジの蓄えができたと思っています。

The Bellwoodは「遊び」を提案・提供していく集団です。

いままで蓄積してきたナレッジを活かして、カクテルを軸に、いろんな新しい遊びを発信していきたいですね。

地方でフェスをやってみてもいいし、クルーザーを貸し切って思い切り遊ぶのもいい。

異業種と共同プロジェクトを立ち上げて、畑とか、いっそ村をつくっても面白いかもしれません。

バーテンダーであるからこそ、もっともっと柔軟に視野を広げていく、そんなマインドセットを常に磨いていきたいですね。